近期,深圳国际量子研究院王乐副研究员与南方科技大学、浙江大学等单位合作,在二维三角晶格自旋-1量子磁体材料Na2BaNi(PO4)2中首次实现了双磁振子束缚态的玻色-爱因斯坦凝聚(BEC),并揭示了其量子临界行为与隐藏序—自旋向列(Spin Nematic, SN)相的关联。这一突破性进展不仅为低维量子磁性体系中的多体物理现象提供了关键实验证据,更凸显了该材料在量子材料设计与调控中的独特优势。相关研究成果以“Bose-Einstein condensation of a two-magnon bound state in a spin-1 triangular lattice”为题于2025年1月20日在国际学术期刊Nature Materials上在线发表。

在有序磁体中,自旋波(磁振子)是基本激发元,其遵循玻色-爱因斯坦统计。类似于超导体中的库珀对,磁子在吸引相互作用下可以形成束缚态。理论预测,双磁振子束缚态在零温下的玻色-爱因斯坦凝聚将对应着一种新的物质量子相变,即自旋向列(SN)态。然而,此前一直缺乏双磁振子凝聚及其相关SN相的实验证据。

在这项研究中,研究团队锚定Na2BaNi(PO4)2材料体系的结构特殊性,其晶体空间群为P-3m1,Ni2+离子在ab平面内形成等边三角形网络,组成一个二维磁阻挫的三角晶格,沿c轴呈简单的A-A-A堆叠。这种结构具有强面内近邻交换作用(J ≈ 0.032 meV)和弱层间耦合,导致体系呈现准二维特性,为研究低维量子磁性(如分数化激发、量子临界性)提供了理想平台。单轴各向异性(D/J ≈ 3.97)通过拉伸的八面体配位场实现,稳定了双磁振子束缚态的形成,并抑制了更高阶多磁振子束缚态的出现。此外,该材料的低饱和磁场(~1.8 T)使其成为实验研究量子临界点的理想体系。相较于传统高饱和磁场材料(如某些铜氧化物),其磁场条件更易在实验室中实现,极大降低了实验难度。同时,低饱和磁场保证了在完全极化相(FP)中通过中子非弹性散射(INS)来精确提取微观哈密顿量参数(如交换作用J、各向异性Δ和D)的可能性,推动了理论预测准确性的验证,为后续量子相变分析奠定了基础。

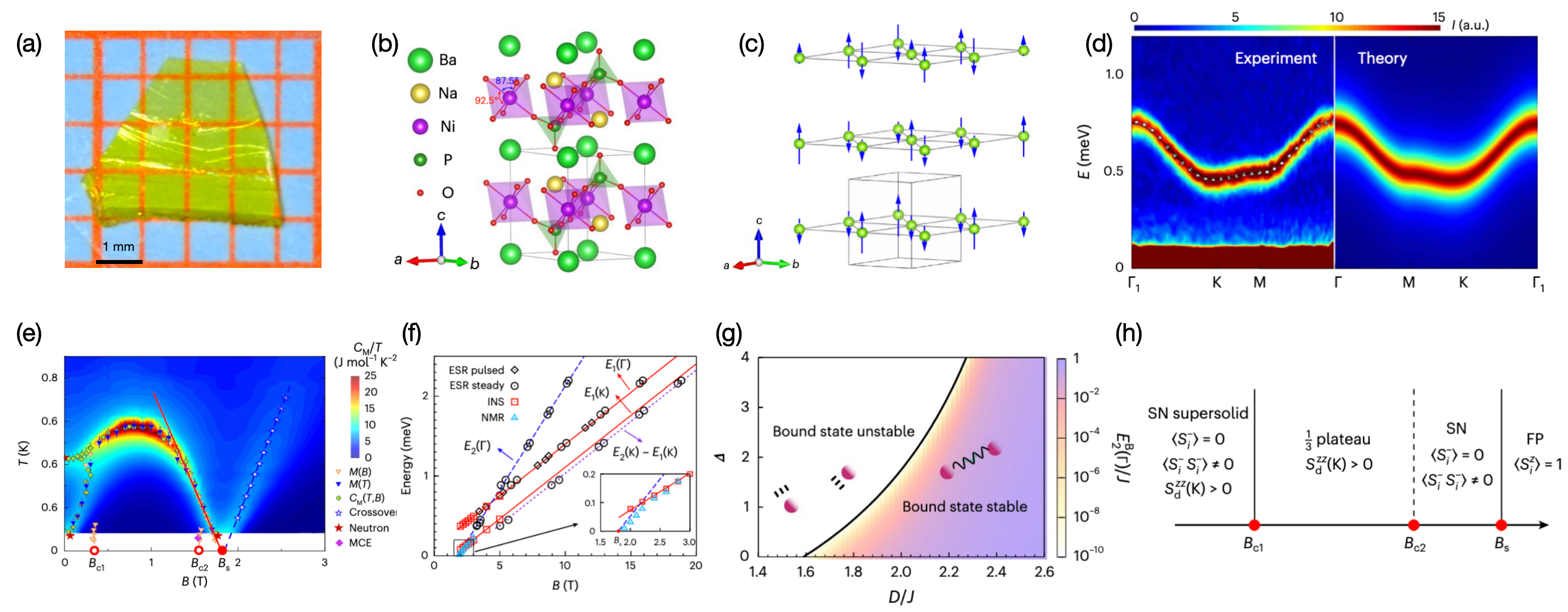

图1. Na2BaNi(PO4)2的晶体结构、磁结构、单磁振子的色散,以及双磁振子束缚态的玻色-爱因斯坦凝聚

研究人员通过磁化与比热测量,在极低温(50 mK)下探测到三分之一磁化平台和量子临界点,结合标度分析(T ∝ |B−Bs|νz),明确了二维BEC的普适性(ν=1/2, z=2);通过中子散射,揭示了零场下的非共线磁结构和极化相中的单磁振子色散关系,证实了准二维特性;通过电子自旋共振(ESR)与核磁共振(NMR),利用倾斜磁场打破U(1)对称性,直接观测到双磁振子束缚态的激发能级,验证了其稳定性与凝聚行为;通过Lippmann-Schwinger方程精确求解双磁振子束缚态能谱,并结合硬核玻色-哈伯德模型的投影,揭示了低能有效模型中的超固态(Supersolid)与自旋向列相(SN)的竞争;密度矩阵重整化群(DMRG)计算进一步支持了实验相图,证实了量子临界点Bs处双磁振子凝聚主导的相变机制。多尺度实验手段的结合与理论模型的精确映射,为观测到的双磁振子束缚态的玻色-爱因斯坦凝聚提供了强有力的实验证据和理论支撑。

Na2BaNi(PO4)2作为首个实现双磁振子束缚态BEC的二维三角晶格材料,通过其独特的结构与低场量子调控特性,为理解低维量子磁性中的多体效应与隐藏序开辟了新途径。这一成果不仅推动了凝聚态物理理论的发展,也为探索隐藏序材料提供了新方向,为未来开发新型量子磁体(如拓扑磁体、量子自旋液体)提供了技术参考。

该研究工作的共同第一作者为盛洁明博士(现任大湾区大学助理教授)、南方科技大学梅佳伟副教授、深圳量子科学与工程研究院王乐博士(现任深圳国际量子研究院副研究员)。吴留锁、梅佳伟、于伟强、于德洪、汪臻涛为论文的共同通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41563-024-02071-z